BIOETHANOL

La culture de la canne à des fins de production d’énergie est en croissance spectaculaire sur la planète, pour la production d’électricité et d’éthanol carburant. Il faut dire que la canne a de nombreux avantages. Elle est une des cultures les plus « propres » du monde. Sa rentabilité énergétique est très supérieure à celle des plantes de climat tempéré, comme le maïs, le blé ou la betterave, pouvant aussi être cultivées pour la production d’éthanol. De plus, produire de l’énergie à la place du sucre ne compromet pas la couverture mondiale des besoins alimentaires de base. Au Brésil, le pas a été franchi depuis longtemps : la canne est «à énergie» avant d’être «à sucre».

Fabrication de l’éthanol

Comme pour la production du sucre, la première étape est l’extraction du jus de canne par broyage. Ensuite, une étape de fermentation convertit les sucres en alcool. En 3ème lieu, on sépare par distillation l’alcool des jus et autres composants de la canne. La dernière étape de refroidissement permet de condenser l’alcool sous forme liquide.

L’alcool (éthanol) ainsi produit peut être consommé tel quel dans un moteur adapté. Si l’on souhaite le mélanger à de l’essence, il faut procéder à une étape supplémentaire qui sera la déshydratation (retirer quasiment toute l’eau encore en mélange avec l’alcool).

Le Brésil, pionnier de la filière bioéthanol

L’éthanol carburant, ou bioéthanol, peut être produit à partir de nombreuses cultures, comme le blé, le maïs et toute production agricole contenant du sucre. Le Brésil développe cette filière à partir de la canne à sucre depuis le choc pétrolier de 1973. Aujourd’hui, ce pays est le premier exportateur de bioéthanol. Avec une production de plus de 25 milliards de litres par an, le Brésil suit les Etats-Unis, premier producteur, avec 55 Milliards de litres.

Vers des carburants de deuxième ou troisième génération

Les chercheurs travaillent sur les carburants de deuxième génération, dont la production est beaucoup plus rentable sur le plan énergétique et préserve davantage l’environnement. Dans le cas de la canne, il s’agirait alors de valoriser la plante entière, et pas seulement le sucre, par fermentation enzymatique de la cellulose, composant principal de la fibre de la canne.

Une autre voie de production de biocarburants prend également son essor : ce sont les biocarburants à partir de micro algues, appelés de 3ème génération.

BIOENERGIE

Cogénération

La cogénération consiste à produire simultanément de la chaleur et de l’électricité à partir d’une même énergie primaire et au sein d’une centrale d’énergie. Elle se base sur le fait que la production d’électricité (à partir d’un moteur thermique ou d’une turbine) rejette une grande quantité de chaleur habituellement inutilisée. La cogénération valorise cette chaleur afin d’atteindre un rendement énergétique global pouvant atteindre 85% à 90%.

Une installation classique obtient un rendement électrique d’environ 35%, tandis que le reste de l’énergie (65%) est perdu sous forme de chaleur. Dans un système en cogénération, 30 à 35% de l’énergie primaire est transformée en électricité grâce, par exemple, à un turboalternateur, tandis que 65% se retrouve sous forme de chaleur. 50 à 55% de celle-ci peut être récupérée pour chauffer un circuit thermique (de l’eau ou des jus de sucrerie, par exemple) au travers d’échangeurs. Ainsi de l’eau chaude peut être utilisée pour le chauffage des bâtiments et de l’eau à usage sanitaire, ou pour des procédés industriels. L’électricité produite est quant à elle consommée sur place et/ou peut être revendue sur le réseau électrique public.

La cogénération permet ainsi d’optimiser la consommation du combustible initial et de réduire les rejets de gaz à effet de serre. Toutefois, les installations de cogénération doivent produire au plus près des lieux de consommation car la chaleur est difficile à transporter.

La cogénération peut être utilisée à grande échelle (installations industrielles, centrales électrothermiques…), ainsi qu’à petite échelle : dans le résidentiel, la micro-cogénération peut être source de chaleur et d’électricité.

Dans le cas de la canne à sucre, à l’issue de son processus de transformation, une sucrerie produit, en plus du sucre, des quantités importantes de coproduits, comme la bagasse, sous-produit fibreux à haute valeur calorifique.

Ce coproduit est brûlé dans les chaudières afin de fournir la vapeur nécessaire à la centrale électrique ainsi qu’aux besoins internes de la fabrication.

Utilisée dans des centrales de cogénération performantes (chaudière haute pression et turbo alternateur à condensation), cette bagasse peut assurer les besoins propres et exporter hors de l’usine. Cette énergie peut satisfaire des besoins complémentaires locaux ou être exportée via le réseau électrique national.

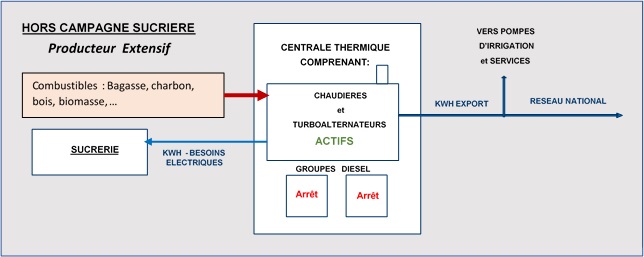

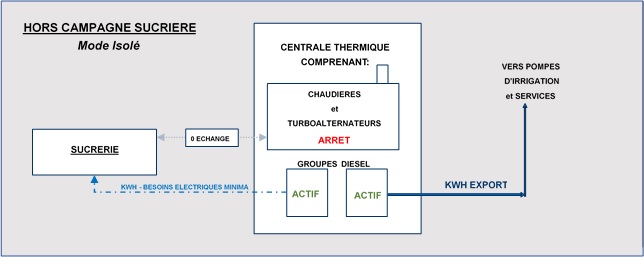

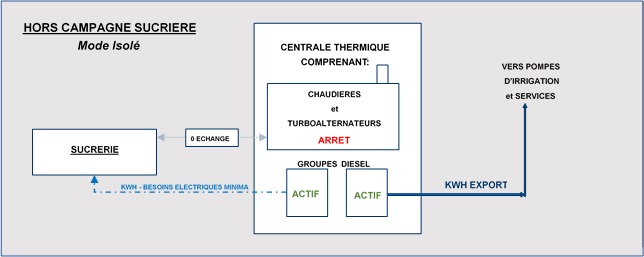

Schémas simplifiés d’une Centrale de Cogénération de sucrerie de cannes :

Certaines sociétés se sont diversifiées en optant pour une centrale thermique multi-combustible leur permettant de fournir en énergie électrique le réseau public toute l’année, tout en optimisant leurs sources de combustibles selon les possibilités locales ou alternatives.